PASEO

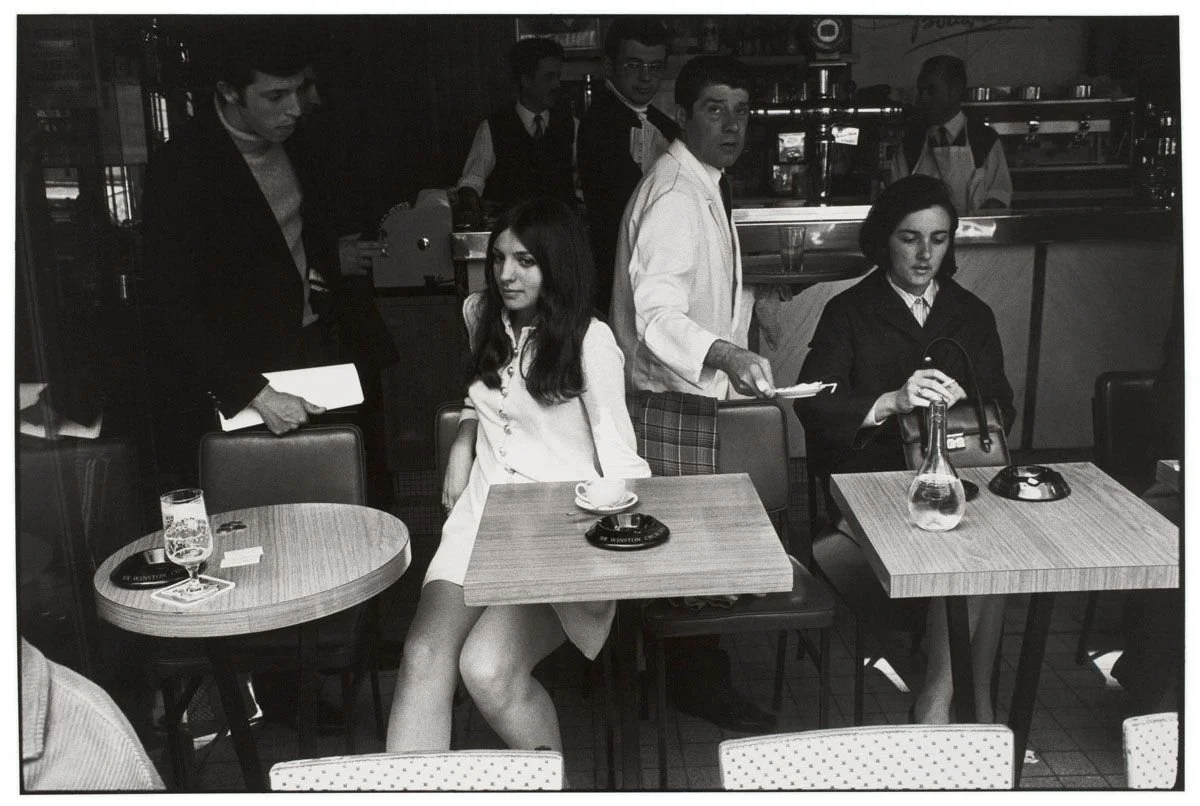

Una de las mejores cosas que podemos hacer en las ciudades es también una de las más fáciles y accesibles: dar un paseo. A mediados del siglo XIX, en París, esta actividad recibió por primera vez un nombre. Quien deambulaba por la ciudad, no para llegar a ningún lugar en particular, sino por el puro placer imaginativo de poder ver a sus conciudadanos, de todas las edades y clases, corriendo, haciendo recados, llevando a los niños a la escuela, reuniéndose con sus socios y, tal vez, teniendo una aventura amorosa o tramando un asesinato, era descrito como un flâneur. Los flâneurs, sin querer queriendo, estaban protestando contra la presión de mirar hacia abajo y pretender que estaban solos en la ciudad: su curiosidad estaba corrigiendo la alienación de la edad moderna, apresurada y solipsista. En los albores de la industria del entretenimiento, los flâneurs insistían en que nada podía rivalizar con los placeres novelísticos de estudiar discretamente a los extraños en la calle. Y París fue la ciudad que, desde el principio, se prestó especialmente bien para sus andanzas: sus amplios bulevares, cafés al aire libre y parques compactos los pusieron inmediatamente en contacto con un variado elenco de personajes en torno a los cuales podían tomar forma sus especulaciones. A mediados del siglo pasado el flâneur consiguió además una cámara, y la fotografía callejera agregó un mecanismo especial de captura a la belleza contingente del teatro urbano. En 1969, el fotógrafo Garry Winogrand hizo un viaje a París desde su Nueva York natal. Esta imagen de un café en algún lugar de Montparnasse nos invita inmediatamente a imaginar las historias que podrían estar involucradas. El hombre del polo, el hijo mimado de un industrial que estudia hermenéutica en la Sorbona, acaba de preguntarle a la mujer de blanco, a quien recientemente dejó su novio holandés y que había tomado la decisión solemne de no volver a confiar en los hombres durante un tiempo, si estaría bien que él se sentara a su lado. La mujer de la izquierda fingió no darse cuenta, pensando en encontrarse con su amante, un funcionario público, que le dobla la edad, en un hotel cercano. El camarero, un hombre irascible que podría haber sido boxeador cuando era más joven, no quiere problemas, sólo está pendiente de quienes están buscando una mesa. No necesitamos mucho de casi nada para empezar el juego: una cara es suficiente, y unos cuantos segundos. Acaso parte del placer proviene del reconocimiento de que no estamos solos con nuestros dilemas. Encerrados en casa podemos sentirnos como los únicos que sufren; en la calle, vemos que la vida no perdona a nadie su cuota de ansiedad y desorden. La calle nos saca de nosotros mismos. La escala de las preocupaciones disminuye, relativizadas por el anciano que cruza la calle con dolorosa lentitud o por la mujer en silla de ruedas que alimenta pacientemente a una paloma. También hay múltiples oportunidades para enamorarse; pero no el tipo de amor que acabará en matrimonio con hijos y largas discusiones domésticas, sino del amor idílico, ingrávido, platónico. Necesitamos muy poco para empezar a utilizar la calle para nuestros propios fines imaginativos. Sin pedirle permiso a nadie, cuando la claustrofobia y la paranoia amenazan, siempre podemos salir de nuestro cráneo, romper las reglas del anonimato urbano y comenzar otra novela conmovedora sobre la vida, las alegrías y las tristezas de la persona con la que acabamos de cruzar el semáforo.

Gary Winogrand: Untitled (Café, París), 1969.